|

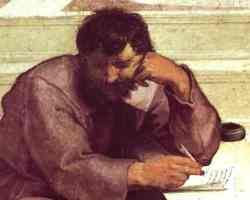

Фигура Гераклита столь глубоко связана с тенденцией западной философии во всём её объёме, что не вполне даже ясно, кто кому принадлежит: Гераклит истории философии или история философия – Гераклиту. При этом о Гераклите «как таковом», то есть как о персонаже истории западной философии, известно очень немного. Фигура Гераклита столь глубоко связана с тенденцией западной философии во всём её объёме, что не вполне даже ясно, кто кому принадлежит: Гераклит истории философии или история философия – Гераклиту. При этом о Гераклите «как таковом», то есть как о персонаже истории западной философии, известно очень немного.

Согласно свидетельствам источников, Гераклит был мизантропом: пишут, что он всё время ворчал, проклинал глупость людей, не желал общаться с согражданами и говорил, что всех их стоило бы казнить . Всем своим поведением и речами он подчёркивал: в мире людей всё идёт не так. Здесь уместно вспомнить тезис моего доклада на тему истоков европейского логоса – о том, что с приходом осознания того, что что-то идёт не так, можно уже говорить о начале какой-никакой философии (то, какая же всё-таки это философия, станет ясно из её продолжения).

Для Гераклита философия началась так, что в сгустках его мысли,

дошедших до нас, заключена вся та проблематика, которая впоследствии так

мощно развернётся в опытах более поздних философов - вплоть до

новейшего времени. Прежде всего, я имею в виду онто-гносеологическую

проблематику, соответствующие два момента которой мы уже у Гераклита (а также у Парменида ) находим нерасторжимо замкнутыми друг на друга.

На тему возможности познания Гераклит высказывался в обычном своём духе туманно и, казалось бы, противоречиво. Так, в одном месте он говорит о том, что зрение лжёт. С другой стороны, он же, якобы, заявляет о предпочтительности того, что доступно чувствам. Далее, с одной стороны, Гераклит говорит, что мудрость состоит в том, чтобы знать всё как одно. С другой стороны, он утверждает, что война (то есть вражда, разделение, размежевание, вне-положение, отчуждение) – отец всего.

Как в фокусе свет всей этой россыпи мысли сходится в речении о том, что природа любит прятаться . Этот клочок текста «плачущего философа», эта поэтическая строка принадлежит к области законодательства европейской мысли: буквально и без преувеличения вся следующая за Гераклитом философия – о том, что природа любит прятаться, и о том, как она это делает.

Природа, порядок, космос, логос… - я предлагаю трактовать эти понятия как до известной степени синонимичные, как то, что в разных изводах, у разных авторов являет себя в качестве единой проблемы, фундирующей все их разработки на самом глубоком уровне.

В своей любви прятаться этот порядок, эта природа играет с человеком, с философом в определённую игру. Философ (а позже – учёный) – это, собственно, тот, кто искушён в этой игре более остальных людей. Особая интрига этой игры заключается в том, что, с одной стороны, этот порядок настойчиво показывает себя как нечто всеобщее и обязательное, ставит человека в рамки, диктует ему определённые регулярности (Гераклит, напомню, был также тем, кто если не первым, то в числе первых прямо поставил проблему общего); с другой стороны, он скрывает свою внутренность от человека, и философу приходиться изощряться в том, чтобы углубиться в порядок, в тайну обусловленности.

Таким образом, в негативном прочтении порядок выступает как порядок сокрытия порядка. Порядок – как то, что, с одной стороны, есть и что, с другой стороны, от нас в познавательном акте убегает. Но – убегает, одновременно указывая след. И Гераклит не был бы Гераклитом, а западная философия не была сама собой, если бы вместе с сокрытием не происходило раскрытия. Здесь, конечно, к месту приходится писание Гераклита о том, что путь туда и сюда – один и тот же. Сюда же – одно из самых интересных, с моей точки зрения, его предложений о том, кто и не говорит прямо, и не утаивает, но – подаёт знаки.

Мы можем обратиться к Новому времени и посмотреть, каким образом эта игра сокрытия/раскрытия велась в эту эпоху. Мыслители Нового времени были особенно озабочены тем, чтобы надёжно и чётко «вписаться» в порядок, эффективно его воспроизвести в своих спекуляциях. Они шли к этому различными путями. Так, с точки зрения картезианцев это соответствие можно развить из точки непосредственной неопровержимой очевидности. Однако богатство подходов к «преследованию» порядка этим не исчерпывалось. История философии Нового времени знает множество различных более или менее складных толкований на тему того, как природа прячется от нас, и как, с другой стороны, она может быть выявлена. В частности, оппонент Декарта из сенсуалистского лагеря Гоббс развил показательную для своего времени эпистемологическую концепцию о том, что мы приобретаем знание из ощущений. При этом в наших ощущениях находятся не сами предметы, о существовании которых мы говорим, а находятся там ответные движения наших органов чувств на раздражения, которые им эти внешние предметы доставляют. Продуктом этих реактивных движений и являются наши представления.

Таким образом, с одной стороны, Гоббс признаёт: да, природа от нас спряталась, самих вещей как таковых мы не имеем. С другой стороны, усмотрев тот способ, которым природа скрывается, тот маршрут, по которому она от нас убежала, мы можем найти её для себя. Найти и удостовериться, что в том, как природа себя обнаруживает, она нас не оболванивает, но скорее - наставляет, обозначая границы и условия, в которых может состояться более-менее надёжный контакт с ней и в которых, соответственно, может распространяться наша уверенность относительно того или иного.

Прекращая это иллюстративное отступление и суммируя сказанное выше, следует, конечно, признать Гераклита в числе законодателей традиции логоцентризма, прицельно критикуемой в рамках европейской постмодернистской философии. Однако Гераклит интересен нам как тот, кто выбивается из этого ряда (о том, насколько сильно он выбивается, мы, пожалуй, только теперь и можем судить), отдавая дань внимания «тёмной стороне» логоса. Гераклит в отличие от элейцев, Платона и неоплатоников, демонстрирует готовность мыслить мир, так сказать, «в обоих направлениях». Именно его поэтико-философские интуиции о родстве общности и разобщения (война – то, что всех, разделяя, объединяет), общности и обособленности (инстанция всеобщего эксклюзивна), о парадоксах реализации универсального закона в сфере подзаконного (подзаконное в разладе с законом), могут быть привлечены к разработке темы логоса в режиме отстранения от того, что можно назвать «логоцентрической диктатурой».

Илья Дмитриев

|