|

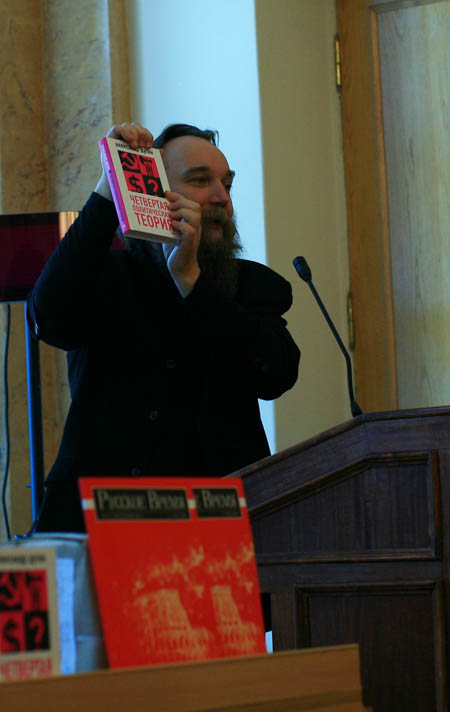

На днях в стенах философского факультета СПбГУ состоялась презентация новой книги Александра Дугина «Четвертая политическая теория» и первого номера журнала консервативной мысли «Русское время» . На днях в стенах философского факультета СПбГУ состоялась презентация новой книги Александра Дугина «Четвертая политическая теория» и первого номера журнала консервативной мысли «Русское время» .

Заказ Путина и Медведева

Александр Гелиевич начал встречу с презентации Центра консервативных исследований — общероссийской исследовательской организации, целями которой являются развитие и становление консервативной идеологии в России.

«На самом деле, Центр консервативных исследований задуман как очень широкий, открытый проект, в котором преобладают консервативная идея и взгляд на консерватизм как на специфический подход к социальным, политическим, культурным и философским аспектам. Но взгляд свободный от того, чтобы мы утверждали монополию на консерватизм и, более того, чтобы мы давали какие-то однозначные, четкие ответы на вопрос, что же такое консерватизм.

Первый номер журнала «Русское время» полностью посвящен определению того, что можно назвать консерватизмом, консервативным подходом, консервативной мыслью.

Самое простое понимание консерватизма — самое общее и хотя бы направляющее — он не является ортодоксальным либерализмом и не является ортодоксальным коммунизмом. Вот на этой отрицательной дефиниции и построен основной принцип нашей работы».

В своей речи Дугин затронул «либеральную парадигму» и назвал ее главное отличие от консерваторских взглядов:

«Дело в том, что либерализм представляет собой совершенно законченную, многомерную систему. Либерализм имеет определенную парадигму (а она глубже, чем идеология), которая оперирует концептом отождествления картезианского субъекта с индивидом. Понятно, что картезианский субъект может быть расшифрован гораздо шире, введение этого субъекта было новаторством в философии нового времени. А вот его атрибуция или локализация — это вопрос гораздо более сложный.

Либеральная парадигма приводит субъекта к индивиду. Консерватизм сразу же, с порога, говорит: «Нас не удовлетворяет локализация субъекта в индивиде, для нас субъект находится вне индивидуума», если он вообще где-то находится, потому что не каждый консерватизм принимает картезианские идеи об индивидууме.

Так вот, с философской точки зрения, когда мы говорим, что консерватизм — это не либерализм, мы указываем на то, что не признаем отождествления субъекта с индивидуумом. Мы либо ищем в другом месте, либо ставим под вопрос картезианскую философию и бросаем вызов, как некоторые представители традиционализма, — а это форма консерватизма, — всему новому времени как таковому.

Почему консерватизм отбрасывает левую, марксистскую парадигму? Потому что в ней в рамках философии нового времени идет отождествление субъекта с классом.

Консерватизм, таким образом, отбрасывает идею как либеральной, так и коммунистической парадигмы. Что же остается? На самом деле, остается много чего. Если мы выйдем за рамки преобладающих политических идеологий и философий 20-го века, которыми были либерализм и марксизм, то перед нами открывается огромное количество атипичных политических философий, не укладывающихся в парадигму либерализма и коммунизма.

Такая размытость и неопределенность понятия консерватизма не позволяет выполнить заказ президента Медведева и премьера Путина о разработке консервативной идеологии как ведущей идеологии страны. Если даже мы — люди, которые глубоко занимаются этим вопросом, — не можем прийти к однозначному ответу на него».

Вспоминая Ницше

Во второй части конференции Александр Гельевич перешел к своей новой книге — «Четвертая политическая теория».

«В рамках Центра консервативных исследований мы проводили очень интересный конгресс, в два этапа, с участием Евразийского союза молодежи и зарубежных коллег — политологов, философов и социологов. Но лучше всего определили смысл четвертой политической теории дизайнеры издательства «Амфора».

На обложке книги изображен квадрат, разделенный на четыре части. Тут мы видим доллар — это символ либерализма. Здесь изображен серп и молот — это вторая теория, коммунизм. Вот третья политическая теория — фашизм, в квадрате нарисована фасция. А вот четвертая политическая теория изображена не каким-то конкретным символом, а в виде вопросительного знака.

Вся политическая история 20-го века изображена в этих трех ячейках, это не абстракции — за этими знаками миллионы, реки крови, взлеты и провалы экономики, многочисленные жертвы. Тут вспоминается Ницше, который говорил: «Я предвижу время, когда люди будут вести наиболее ожесточенные войны не за материальные блага и ресурсы, а за идеи». Если посмотреть на историю 20-го века, то очевидно, что эти слова нашли реальное воплощение. Три идеологии, которые подготавливались в 19-м веке, в 20-м схлестнулись в самом кровавом и самом драматическом эпизоде новой истории — Второй мировой войне.

Идеологически 20-й век только заканчивается, хотя календарно он закончился 9 лет назад. Мы доживаем 90-е годы, и пока в нашем сознании еще не наступил конец этого века. Поэтому книга не рассказывает вам о том, что такое четвертая политическая теория. Книга — о её незнании и о необходимости мыслить о ней».

«Полит-грамота» задает вопросы: стоит ли вести речь о некоей четвёртой политической теории; какова, на ваш взгляд, судьба консерватизма в России?..

Евгений Бирюляев, «Полит-грамота»

|